Xも、Facebookも、noteも、Instagramも、TikTokも、Snapchatも──どんなメディアでも、なぜだか投稿するのが憚られる。

それでも、日々の出来事をどこかに残しておきたい。

少し時代を逆行するようだが、個人ブログにモノローグ(独白)的に書き留めていこうと思う。1か月分を1ポストにまとめて投稿していくつもり。

2025年11月30日

今日は完全オフの日曜日。子どもの友達とそのママ友たちと公園に行く。子供達は大きな石の上に立って、プリキュアになりきって(私には)見えない敵と戦っていた。

2025年11月29日

土曜日は、Code for Japan 2025 のイベントだった。現在、私は東京大学・空間科学情報センター内の「シビックテック学創成寄付部門」で客員研究員をしており、そこでシビックテックの講座や教科書を共著で制作している。

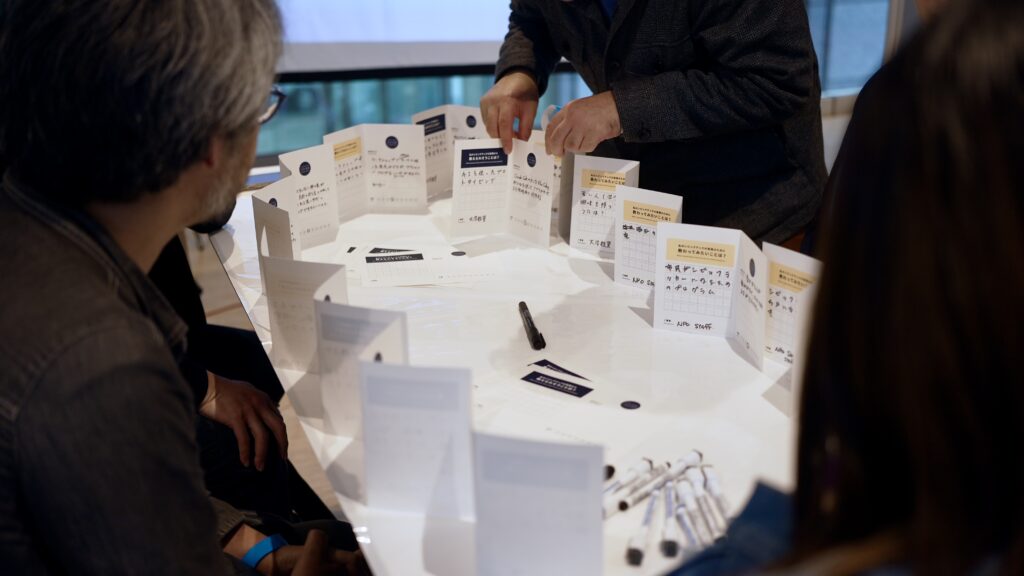

今回は、その教科書づくりをシビックテックに関わる方々とワークショップ形式で検討する「シビックテック 学びの星座ワークショップ」を開催した。参加者が「教えられること」と「教わりたいこと」を書き出し、マッピングしていくというシンプルな内容だった。研究室から学生たちも6人ほど参加してくれて大変良い時間になった。

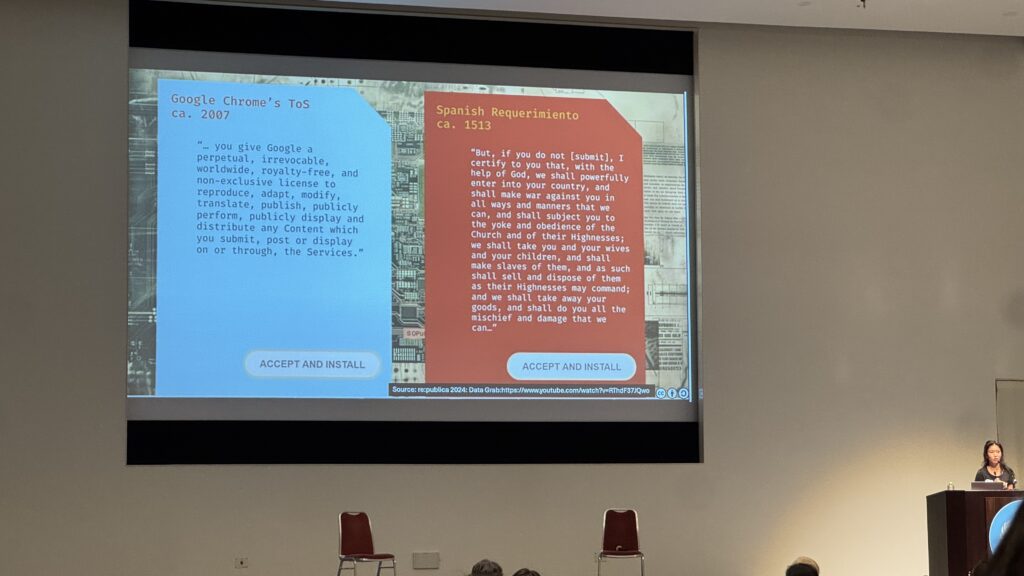

基調講演では、UNICEFのDigital Public Goods Capacity Builder AdviserのCherylさんが基調講演。我々はデジタルサービスを提供する会社の奴隷になっていないか。データ・コロニアリズム(データの植民地主義)に陥ってないかと警鐘を鳴らす。

Source: re:publica 2024: データ収奪:巨大テック企業の新たな植民地主義と反撃の道

https://www.youtube.com/watch?v=RThdF37JQwo

上記のスライドはGoogleの同意書とスペインの植民地の同意書の類似性を指摘したもの。生成AI翻訳では以下の通り。

左:Google Chrome 利用規約(約2007年)

原文

“… you give Google a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, adapt, modify, translate, publish, publicly perform, publicly display and distribute any Content which you submit, post or display on or through, the Services.”日本語訳

「…あなたは Google に対し、あなたがサービス上またはサービスを通じて提出・投稿・表示するあらゆるコンテンツを、複製、改変、翻案、翻訳、出版、公に実演・表示し、配布するための、永続的で取り消し不能、全世界的、ロイヤリティ無料、かつ非独占的なライセンスを付与します。」右:スペイン王国 レクエリミエント(約1513年)

原文

“But, if you do not [submit], I certify to you that, with the help of God, we shall powerfully enter into your country, and shall make war against you in all ways and manners that we can, and shall subject you to the yoke and obedience of the Church and of their Highnesses; we shall take you and your wives and your children, and shall make slaves of them, and as such shall sell and dispose of them as their Highnesses may command; and we shall take away your goods, and shall do you all the mischief and damage that we can.”日本語訳

「しかし、もしあなたが〔服従しない〕のであれば、私はここに宣言します。神の助けを借りて、我々は強力にあなた方の土地に侵入し、あらゆる手段と方法であなた方に戦争を仕掛け、あなた方を教会と国王の権威のもとに服従させます。また、あなた方とその妻、子どもたちを捕らえ、奴隷とし、国王が命じるままに売り渡し処分します。さらにあなた方の財産を奪い、我々がなし得るあらゆる害悪と損害を加えるでしょう。」

2025年11月26日

週末のCode for Japan Summitの準備。オンライン会議など

バタバタ、ドタドタ、ドタバタ

2025年11月25日

オンライン会議が続く

2025年11月24日

今日は休日だが、授業の日である。今日は4年生の卒業研究の3年生のラボ課題の中間発表である。4年生が間に合うよう神様に祈りたい。

3年生の課題は、学内の研究室やサークルなどに関わり、自分の立場を獲得しながら「自分の芸術を立ち上げていく」通称「立ち上げ」。春学期に迷走していたチームが、お笑いサークルをフィールドに活動を始めた。

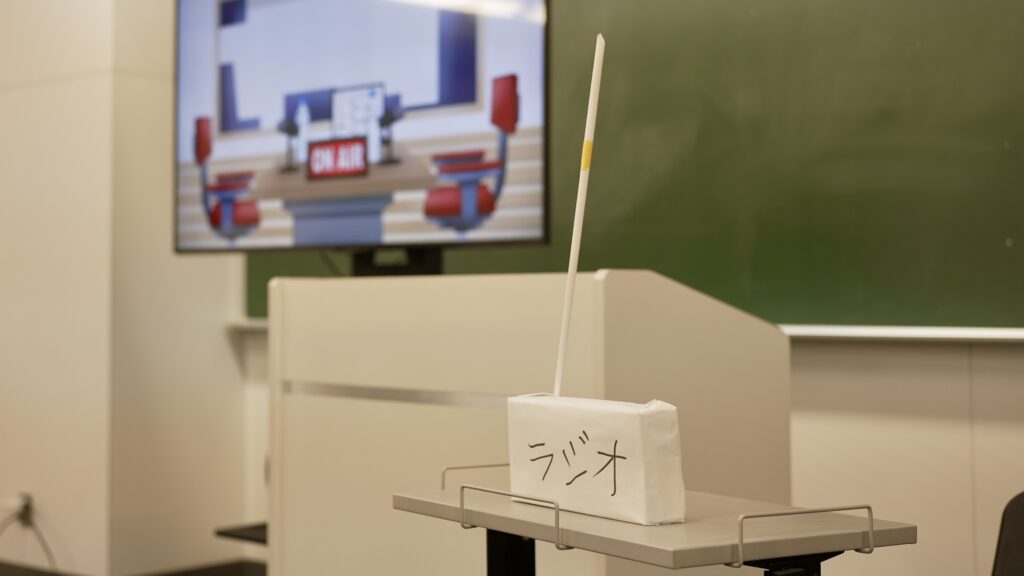

そしてなんと、今日は実際に漫才を披露してくれた。写真にある紙コップは、彼らの“マイク”である。身の回りのものを見立て、そこに確かな情景を浮かび上がらせ、笑わせながら伝える。それはまさにコミュニケーション・デザインそのものだ。笑いすぎて、頬の筋肉が痛くなった。

ちなみに、学生たちはもう一つの課題にも取り組んでいる。「デザインというわかり方:年金編」である。わかりそうでわからない、わからなければいけないのに、どこか向き合いたくない、そんな“年金”というテーマについて、「わかる瞬間」はどのように生まれるのか。さらに、“つくる”という行為が「わかること」にどう影響するのか。そのモヤモヤした日々の思考と実践を、学生には日記として書き留めてもらっている。

2025年11月23日

今日は日曜日、朝からミスのできない仕事だ。

2025年11月22日

明日は日曜だが遅れられない仕事の日である。しかし日曜日の朝は道が非常に混む。

どうするか?そう、大学近くに前泊するしかないのである。

どこに泊まるか?そう、車中泊である。

風呂を浴びて、着替えを持って夜の22時に出発する。大学には23時半についてそこから車で寝るのである。このように生き延びるために車中泊をする人のことを私は車中ハッカー(車中泊+er)と呼んでいる。

2025年11月21日

休日が仕事だったため、今日は代休。3歳の娘と一緒にピザ屋へ行った。店員さんが気を遣ってくれて、ピザの半分には大人向けの辛いソースを、もう半分には子ども用の味付けをしてくれた。

そのあと、デザートが食べたいというので、最近できたアイス屋へ向かった。アイスを頬張りながら、娘が「アイス屋さんになりたい」と言い出した。将来の職業を口にしたのはこれが初めてだ。「どうすればアイス屋さんになれるの?」と聞かれたので、店主さんに尋ねてみた。

すると、「最初はアイス屋さんでアルバイトしてみるといいかもね。私も最初はサーティワンでアルバイトしていて、どんどん好きになって、気づいたら自分でアイス屋を始めちゃったんだよ。」と優しく教えてくれた。

2025年11月20日

今日は「営みの循環」の日。学生が大学の神社をテーマにリサーチしていたので、ひとりで参拝に行ってきた。境内には、たくさんの奉納者の様々な場所に様々な大きさで名前が刻まれている。神社という場は多くの人の関係と支えによって成り立っているがそれが可視化されているというのも興味深い。

2025年11月19日

水曜日は終日会議DAYである。少しでも会議が朗らかに進むように、電気ポットとお茶、お茶菓子を会議室に持ち込んだ。学科会議でも学部教授会でも、思いのほか多くの人が飲んだり食べたりしてくれる。もちろん自腹だ。でも嬉しい。『オモウマい店』のオーナーの気持ちが少しわかる気がする。

そして今回、「みんなで持ち寄〜るエリア」を作ってみた。この「持ち寄り」は、札幌市立大学の横溝先生らが長く実践してきたデザイン手法である。もともとは食べ物を持ち寄る活動から始まったようだが、学会の勉強会から懇親会まで、モノや知恵、意見などをお裾分けし合う方法として定着している。次回、みんなが何かを持ち寄ってくれるだろうか。

2025年11月18日

タイの国立大学であるシーナカリンウィロート大学(Srinakharinwirot University, SWU)芸術学部から、約20名の研究者が訪問された。SWUは総合大学で2万人程度の学生が在籍しており、芸術学部には約2000名の学生が在籍しているという。また、いわゆるデザインやファインアートに加えて、音楽・舞踊・伝統工芸といった芸能的な領域も含め、多様な教育・研究を行っており、大変興味深かった。

また、訪問団の中には、芸術学科を7年ほど前に卒業した留学生がおり、その立派な姿に驚かされた。留学生は母国に戻ってから教員になるケースも多く、改めて、留学生を教えることの責任の大きさを感じた。

2025年11月17日

今日は 3 年生と 4 年生のゼミの日。卒業研究は順調に進んでいる(と思いたい)。

3 年生のゼミでは「デザインを立ち上げる」という課題に取り組んでいる。学内の研究室やサークルを探索し、その現場で新しい芸術活動を始め、自分の役割を獲得するという内容である。ある学生チームは、お笑いサークルをフィールドに選んだらしい。「当たって砕けろ」の精神で実際に漫才に挑戦してきたという。さらに今度は、そのサークルのメンバーが富田研究室を訪れ、お笑いワークショップを開いてくれるそうだ。ボケもツッコミもできない私だが、今からとても楽しみである。

2025年11月15日

今日は、全国にある東海大の附属高校の生徒・高校教員、そして大学教員が共に芸術を学ぶ「学園オリンピック造形部門」のオンライン発表会であった。高校生が数ヶ月かけて制作した作品や、練習を重ねてきた演奏などを発表する場で、約5時間にも及んだ。終わるころには、さすがにヘトヘトである。

ところで、私自身の高校生だった頃の感覚は、失われそうで意外にも残っている。大学生にも社会人にもない、独特で特別な感性が高校生にはあるように思う。しかし、その感性は大学受験というプロセスによって封印されてしまうことも少なくないのではないだろうか。逆に、大学受験の反動によって、その感性がむしろ強まることもあるのかもしれないけど。

2025年11月14日

娘の七五三の撮影をしてきた。撮影を担当してくれたのは、研究室の卒業生である かどわきひとみさん。彼女は卒業研究で写真作品を制作し、ブライダル会社での勤務を経て、現在は独立したカメラマンとして活躍している。

その撮影が、とてもよかった。三歳児はなかなか言うことを聞かないし、撮影場所を独占できるわけでもない。さらに親族も周囲にいるので、思い通りに進まないことばかりだ。そんな状況の中で自然で良い表情を引き出し、きちんと撮影していく姿には、撮るべき瞬間を見極める冷静さと、状況に合わせて動く柔軟さがないとできない仕事だと痛感した。

スタジオにこもり、照明を追い込みながら何時間も撮る撮影とはまったく異なる、「現場知」とも呼べるスキルと経験がそこには確かに存在しているのだと思った。

2025年11月13日

今日は、デザインリサーチ「営みの循環」の授業の日だ。参考になるニュースがあったので、学生に紹介した。

先日、大学の近く、伊勢原にある石田牧場がニュースで取り上げられていた。ここは“都市型酪農”として評価されている牧場らしい。ニュースによれば、さまざまな循環が巧みに仕組まれているという。

近隣の農家から飼料となる米を仕入れ、その米を食べた牛の糞が肥料となって農家へ戻り、イチゴなどの栽培に使われる。そのイチゴは、石田牧場に併設されたアイスクリーム店でイチゴアイスとして販売されている。さらに、伊勢原市役所のシュレッダーから出た紙くずは牛のベッドになり、近くのコーヒー工場から出る豆かすは糞尿の匂いの低減に利用されているという。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000465798.html(出典:テレ朝ニュース「グッド!モーニング」

中でも興味深かったのは、代表の石田さんの歩みだ。

畜産先進国であるニュージーランドで大規模酪農の低コストかつ効率的な運営を学んだうえで、帰国後はあえて独自の“都市型酪農”を追求しているという。つまり、その土地でしか可能にならない、シチュエイショナルで新しい営みを創り出している点が、非常に示唆的だった。

私がここに強く関心を持った理由は、富田研究室の今年のテーマが

「Situational Joy, Alternative Story ココにあるコレからはじめる物語」だからである。

成功のための普遍的なデザイン原則ではなく、状況依存的で関係的なデザイン実践を始めようとしている。

“ココにはないアレ”を探し求めるのではなく、“ココにあるコレ”をデザインの資源として見いだす。まさにその姿勢と重なり、大変参考になる事例だと感じたのだった。

2025年11月12日(水)

水曜日はいわゆる「朝から夜まで会議デー」だ。

私は2025年度から学科長になってしまった。いろいろ大変だ。とても大変だ。

そういえば先日、デザイン学会の情報デザイン部会(info-D)で「さまよう寄る辺」という小さなオンライン対談会があった。参加者は7人ほど。終わったのは夜の11時。まるで深夜ラジオ番組のような時間だった。話題提供者はinfo-Dの主査である常葉大学の安武先生。先生は常葉大学の学長になられたのだが、「大学運営もデザインの実践として語り合おう」という趣旨のイベントであった。

最後の語り合いの中で、私は「自分の仕事はフィールドワークとしてみなすことができるのか」と問いかけてみた。学科長というフィールドワーク。

そう考えると、日々の出来事の捉え方も少し変わってくるのかもしれない。

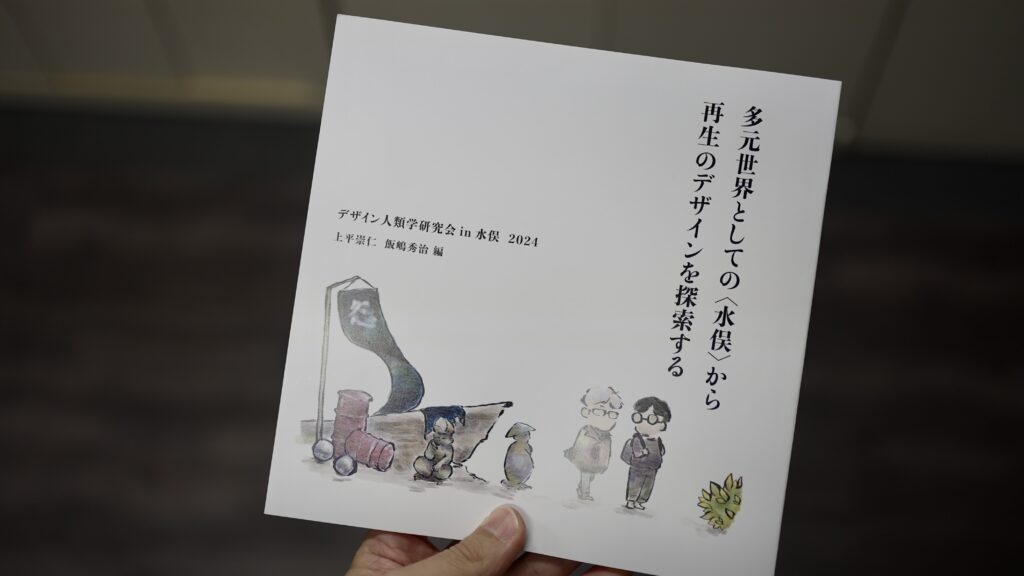

そんなドタバタの中、研究室に素敵な本が届いていた。

一つ目は、上平崇仁・飯島秀治『多元世界としての〈水俣〉から再生のデザインを探索する──デザイン人類学研究会 in 水俣 2024』。

水俣という土地を、デザインと人類学の知見から見つめ直した活動の記録だ。

共著者である文化人類学者・飯嶋先生をはじめ、17名ほどのデザインリサーチャーや人類学者たちによるフィールドワークと対談が収められている。

上平先生の地元・鹿児島を、ご自身の専門性から改めて見つめ直す。

しかも、仲間たちとともにそれを実践する。

自分も、いつかそんなことをしてみたい。

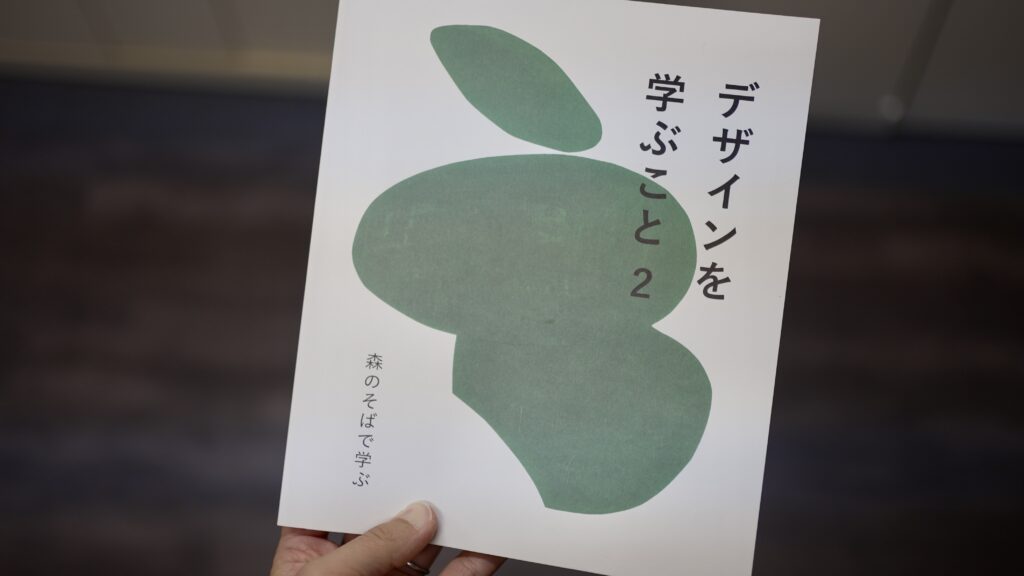

もう一つは、須永剛司・柿本悠・岡村綾華『デザインを学ぶこと2──森のそばで学ぶ』。

レジェンドデザイン研究者である須永先生が上田女子短期大学に着任され、新たなデザイン教育を始められた。その活動の記録をまとめた一冊だ。

まだ全てを読み切ったわけではないが、冒頭の文章からすでに痺れてしまった。

ぜひここに引用して紹介したい。

デザインの学びとは、知ることと行うことの両者をゆっくりと編み合わせていく、創造的でダイナミックで変化しつづける教育課程です。

今日、大学が本来もっているワクワクする学びが、その魅力を低減させています。その原因のひとつは、大学教育が「知識」を教えることに偏りすぎた結果だと言われています。でも、そこで学んでいる学び手たちは、実は、内に願いを秘めています。「そういうのが“知識”なんだ、ならそれを使ってこの社会を変えてみたい」や「それなら、自分も”知識”をつくってみたい」と思っています。彼ら、彼女たちはそんな「自分も行えるようになること」への希望を、なぜか口にはしません。でも、内に秘めたその思いを、しっかりと受けとめたいとぼくたちは考えました。

それが「デザインの学び」です。行うことと知ることを分けず、両者を行ったり来たりするのが「デザイン」。(p.10 より引用)

最後にもう一冊。

先日、卒業生たちと再会した際に、その一人の宮本さんが出版社「トラブルメーカーズ・パブリッシング」を立ち上げたことを知った。

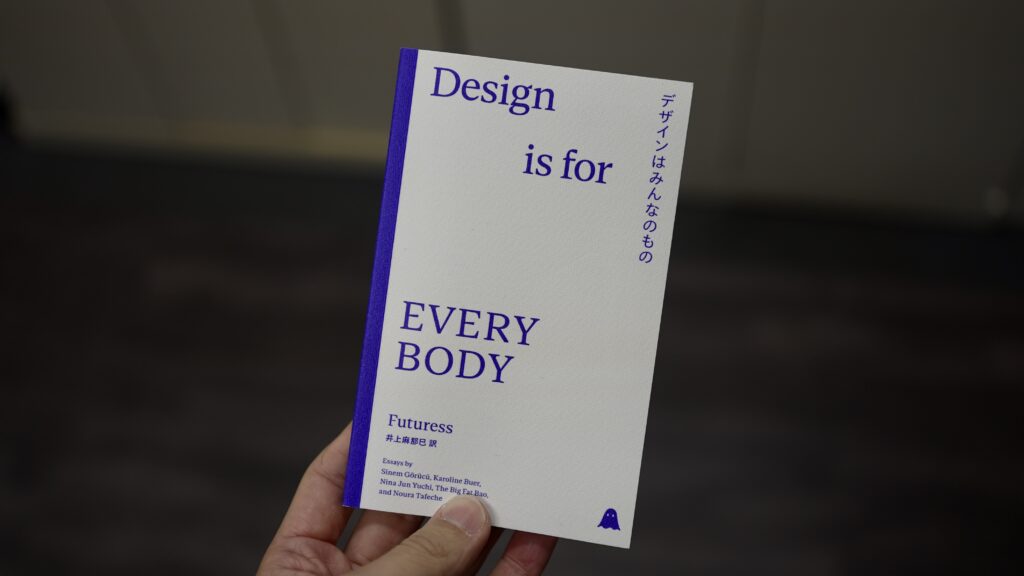

ミスフィッツ(はみ出し者)たちのストーリーを伝える、東京拠点の出版スタジオとのこと。そこで刊行された本の一つが、こちらだ。

この本の裏表紙の言葉も、ぜひ引用させていただこうと思う。強くて柔らかい独自の存在感をもつ本たち。応援したい。

どうしてデザイン賞の審査員や受賞者は男性ばかりなの?どうして欧米でデザインを学んだことがステータスになるの?どうしてスマートフォンは女性の手には大きすぎるの?スイスを拠点にするグローバルなフェミニスト・コミュニティ Futuressが掲載してきた、<フェミニズムメデザイン)の視点でデザインの、そしてわたしたちの社会の当たり前を問い直す5本のエッセイを収録。トルコ、ノルウェー、アメリカ、インド、パレスチナまで。世界のフェミニストたちから届いた、希望と連帯のストーリー。(「Design is for EVERYBODY デザインはみんなのもの」 裏表紙より)

2025年11月11日(火)

- 東海大学の経営学部で「デザイン」という授業が始まっている。担当教員は西村歩さん(MIMIGURI)。西村さんには5年ほど前からお付き合いがあり、よく研究相談させてもらっている。私より随分と若いのに私より50歳くらい年上のような博識さがある。

- 授業にはゲストとしてMIMIGURIの後藤円香さんが登壇されていた。ラインヤフーやクックパッド、そしてMIMIGURIのデザインのお仕事を紹介されていた。ありがたく聴講させてもらった。

- 終わった後にランチをさせてもらった。生成AIとデザインの仕事とキャリアの動向についてお聞きした。

- 終了後に研究室に信州大学のURA(研究マネジメント職)の方と、東海大学医学部の方が訪問してくださった。URAの方を対象とするデザインの学びの提供、来年に向けて動き出しそう。

2025年11月10日(月)

- 今日はラボ・デイ。厚生労働省の年金局の方がオンラインでお話ししてくれた。

3年生の課題テーマのひとつが「年金」だからだ。

テーマは「デザインというわかり方:年金を表現してわかっていく」。

課題の趣旨は以下の通り

「年金」という言葉を聞くと、さまざまな感情が掻き立てられる。わかっていそうで、よくわからない。できれば、わかりたくもない。けれども、本当はわからなければならない。いや、そもそも未来のことなど誰にもわかりはしない。「年金」は、未来を前提とする制度であるがゆえに今知らなくても「なんとかなる」「いや、ならないかもしれない」といった相反する感覚を生み出す。この意味で「年金」は、人々にとって距離を置きたい対象、すなわち「わかりにくさ」の象徴的存在といえるだろう。 では、この近づき難い存在をどうすればわかることができるのだろうか。そこで、デザインしてみよう。 ただし誤解してほしくないのは、この課題とは「年金を誰かにわかりやすく伝えるためのデザイン制作」ではない。むしろ、誰かに伝えようとする営みを通じて、「年金」というテーマに取り組むことで、私たち自身はどのようにわかっていくのか。それを探る実践である。

言い換えれば、伝えようとする行為を通じて、自分自身は本当に知ることができるのか──理解が生成されるプロセスそのものを可視化する実践的探究である。 ウェブサイトで調べてもいい。資料を取り寄せてもいい。電話で問い合わせても、AIに尋ねてもかまわない。いずれの手段も、「つくる」ための調査や準備の過程そのものが理解を深めるプロセスとなる。その歩みを記録に残してほしい。表現方法に制約はない。まずは年金の資料を図解してみてもよい。年金生活者を取材して写真やドキュメンタリーにまとめてもいい。納付状をスケッチしてみるのも手だろう。生成AIとの対話をグラフィックに展開するのも面白い。あるいは年金の専門家に聞き取りを行い、その一問一答を記録するのもよい。

作るもの

「わかっていく日記」 制作に至るまでのあらゆる過程を記録する。制作物の進展とその合間の文章。生まれいずる疑問や不安、納得に至る心情を、エッセイとして丁寧に綴る。

「わかった結果作品」 映像、グラフィック、立体物など、表現方法は問わない。

2025年11月8日(土)

- デザイン学会の秋季大会に参加した。この大会は学生発表がメインイベント。今年はポスター発表が130件程度に300名以上の参加者。例年より3倍程度の規模らしい。

- 発表した学生は4年生と院生の7名。

石田さん 生活する祖母の記録活動と展示会開催がもたらすもの

片平さん 相談する行為を見つめ直すー趣味の相談実践を通じて

山平さん 制御できない存在との描画表現の探究

楊さん 失敗を包み込むテキスタイル作品の制作

佐藤さん 単純作業から生まれる没頭体験のデザイン

寺谷さん 協働型医療を核とした術後リハビリ支援のデザイン

顧さん 日本語オノマトペにおける表現差異の視覚的探究

11月1日(土)

- GK graphicsの40周年記念の会にお邪魔してきた。