デザインの研究を考えるその1 /「創る」ことと「語る」ことを往復する探究的なデザイン の続き

「あなたの作品の意図をXX字で説明してください」創る人を最も悩ますのがこの指示だ。頭の中にはキーワードらしきものが浮かんでいる。キーボードを叩いて、なんとかそれを文字にする。しかし文章にはならない。行き場のない言葉たちがモニターの中で彷徨っている。さっきまで頭の中にあった素敵なイメージはいったい何だったのか。まるで、手ですくった水が、ぼたぼたとこぼれ落ちてしまうような状況だ。

作品に限らず、自分が主体的におこなった行為は、言葉にすることが難しい。例えば、プロジェクトのリーダーをしたとか、誰かに何かを教えたというような主観的な判断が伴うおこないは、観察者のように客観的に語ることが難しい。身体が生み出すワザは、簡単に言語化することはできない暗黙知だ。

僕自身が言葉にすることが苦手な人間だし(だから、視覚表現を使った対話について研究をしている!)学生だって得意とは言えないのだけど、苦手な両者が悪戦苦闘しながら模索してきた創ることを語るためのの方法の一部を共有してみたい。

色々な方法が考えられるのだけど、このページで紹介したいのは以下の3つとした。

- 自分に質問を投げかけてみる。

- 「Aではないか」「Bなのかもしれない」と推量で語ってみる。

- 「Aでもない」「Bでもない」と否定で 語ってみる。

1.自分に質問を投げかけてみる。

学生が深刻な顔をしながら卒業研究の概要文が書けないと相談しにくる。読んでみると、確かに意味がわからない。僕はそれに何も答えず「この作品って一言でいうと何?」とカジュアルな雰囲気で質問する。そうすると「ん〜〇〇をテーマにした〇〇みたいな作品です」と答える。僕は「それをそのまま書きましょう」と言って問題の90%くらいは3分以内で解決する。

もう少し文章量が求められる場合は「この作品の中で自分が面白いと思うポイントは?」と聞いてみる。そうすると「ん〜、一言でいうのは難しいんですが、〇〇なところですね」と答えが返ってくる。それは立派な作品コンセプト文章になる。

僕のモヤモヤだって指導教官に質問されると、不思議と言葉として立ち現れてくる。これは本当に不思議な現象だ。

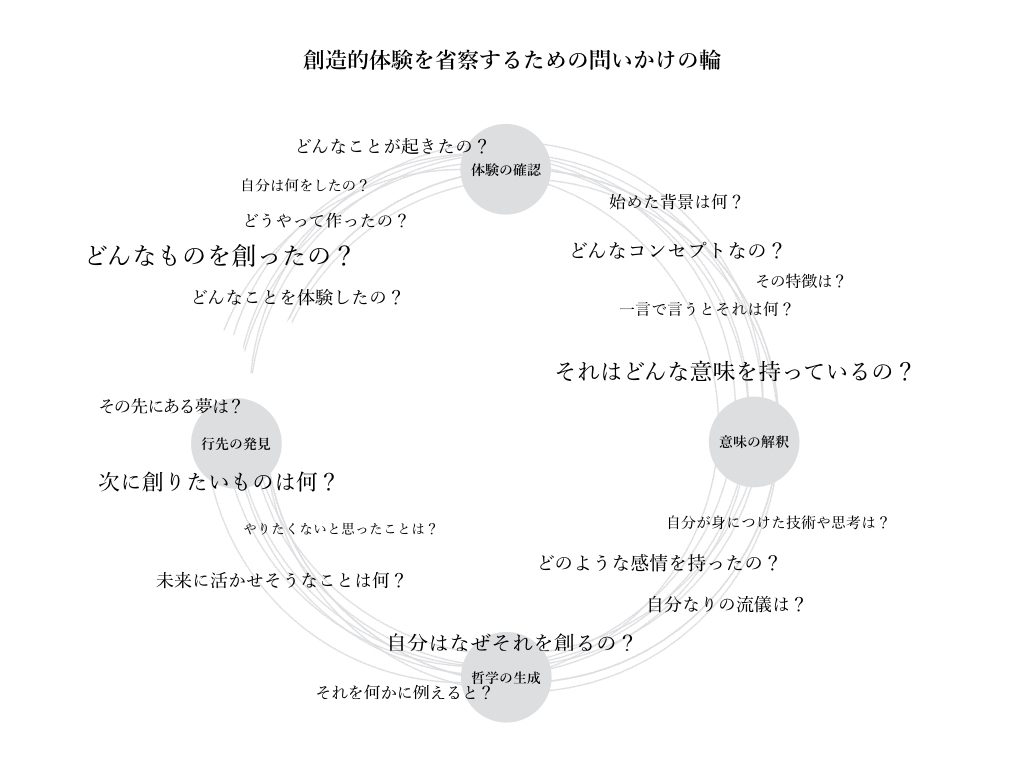

これはつまり、語るためには「問いかけ」が大切ということなのかもしれない。ということは、自分が自分にこの問いを投げかければ、なんとかなるのではないか。そこで、こんな問いかけ集を作った。

具体的な経験を深く振り返ることで体験から学習するモデルを提唱したコルブ(1984)のモデルを、少しデザインや作品作りに調整したのが以下の「問いかけの輪」だ。こんな問いのパターンを知っておけば、語ることに役にたつかもしれない。

2.「Aではないか」「Bなのかもしれない」と推量で語ってみる。

問いがあればなんとか書ける気がする。そう思っても、いざ文章として書くと、また不思議な違和感が生まれてくる。素直にスラスラ書けないのはなぜか。それは、創ることの意味を言葉で言いあてようとした時に発生する。フィットした言葉が見当たらないし、断定的に述べることができない。

そんな時は、「〜かもしれない」「〜だろうか」そういった自問自答や推量など主観的な表現を繰り返してみてはどうだろう。一般的に推量的な文章は嫌われる。論文やニュースなら却下だろう。でも、芸術は科学的な論文のように一般化したり方法論化することは難しい。作品が持つ意味を断定することは困難だ。

そう考えると、少し曖昧で、推量的で、可能性を秘めた文体を許容することで、素直に語ることができるようになるのではないだろうか。最近は、SNSやブログサービスを使って、自分なりのデザイン方法を語る人が増えた(僕もその1人だが)。批判的で断定的な鋭い主張単純なモデルに「いいね!」がつく。でも、本当に適切にそれを捉えているのかは怪しいことも多い。

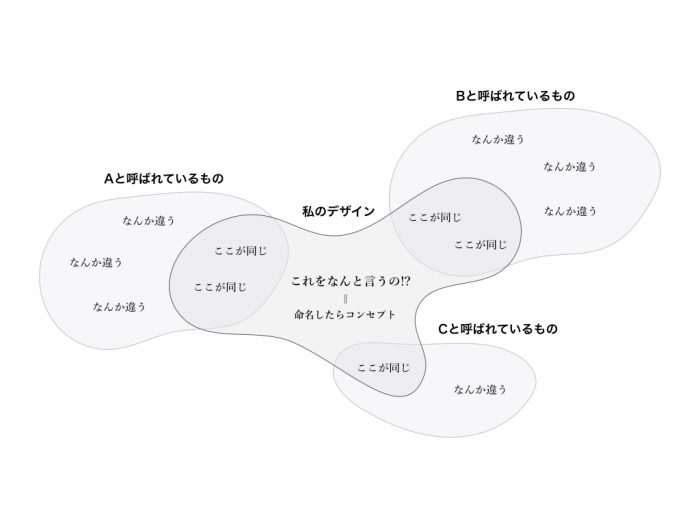

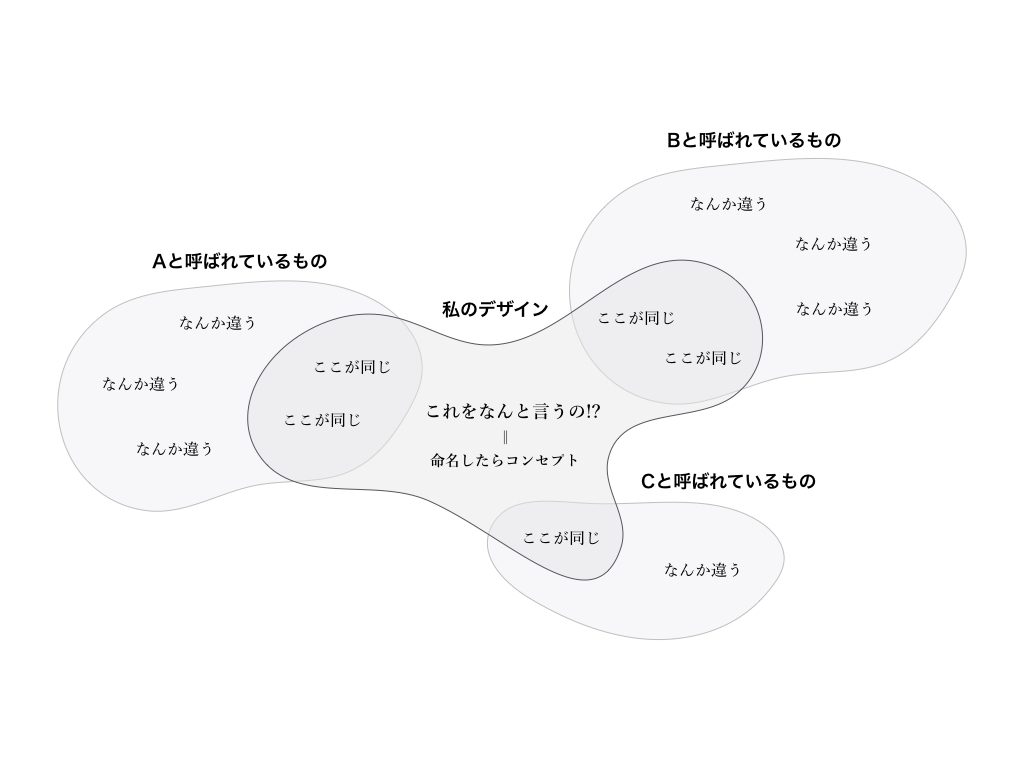

3.「Aでもない」「Bでもない」と否定で 語ってみる。

学生が何か不思議な作品を作ろうとしている。僕は、類似の作品を知った方がいいと思って「いつ頃に誰が作ったこんな作品がある」とか「誰それが提唱した概念はこれ」など、いわゆる先行事例を伝える。学生は聞いた時は 「なるほど!そんなのあるんですか!」と喜んでいるのだけど、1週間後には 「ちょっと、私が作りたい作品とは違うんですよね」といった返事が返ってくる。

僕が言い当てられなかったのはちょっと悔しいけども、この反応は素晴らしい。創るものは、既存のものと「何か」が違うはず。そんな時は「Aは私のこの創作に一部は類似しているけども、どこどこが違う、」と違和感を大切にしながら、違う部分を繰り返し語ってゆく。

なんか違うを繰り返してみる

慶應大学の加藤文俊先生は、全国各地でその場で仕入れた食材とその場の人たちの協力を得ながら、カレーを創る「カレーキャラバン」という活動をしている(しかも、7年間!)。その活動がもたらすものや、その活動の意味を語った文章がたくさんあるのだが、以下のエントリーはその一例だ。

つまりカレーキャラバンは、現代社会で見えにくくなった「共」の領域を、一時的に取り戻すための「場づくり」の方法である。

http://blog.cloveken.net/entry/2015/04/25/203616

でも、そうじゃない(のかもしれない)。先日の授業で、「共」を取り戻すという話をしたら、すぐさま石川初さんに「まとまりすぎ」と言われた。数日後、『つながるカレー』の編集でお世話になった藪崎今日子さんにもおなじ話をしたら、「なるほど」と頷きながらも「きれいすぎ」と言った。二人とも、さすがだ。少しややこしくなるが、「もっともらしい」説明を模索しながらも、同時に「でも、そうじゃない」と言いつづけることこそが、カレーキャラバンの本質なのだ。

他にも、これらの活動を「実証実験」と言ったり「イベント」と言ったりしてみては「ちょっと違う」を繰り返す。違うことを言い続けることで、その存在意義を問い続けている。

グラフィックデザインにしても、ドローイングにしても、形を作っていくと、「なんか違う」という自分の違和感を絶えず繰り返して微修正していくことがある。言葉も同じように「違う」ことを繰り返して、対象を明らかにしていくことができるのではないだろうか。

4.「これを〇〇と名付けたい」と新しい言葉を作ってみる

自分の創作を、すでに定義づけられた名称で良いと思ってしまうと、不思議なことに作品も行動も、その概念の中に納まってしまう。だから、「これは〜とは違うのではないか?」と疑い続けていく。でもそれを続けていくと、それが何かを命名したくなるはずだ。

母の味というものもそれに近い。例えば正月に食べるお雑煮は地域ごとに共通した作り方や材料がある。でも家庭ごとに「何か」が違う。正月に家族が揃って食べた時に「あぁウチのお雑煮だ」とか「おふくろの味だ」と言ってしまう。

そこを、「おふくろの」とか「母さんの」という人の名前にせず、独自にネーミングをしてみてみると、他者も実践可能なものになるのかもしれない。

デザイナーでもあり研究者でもある山中俊治さんが素敵なことを言っている。

「○○みたいな」「××てゆうか」「って訳でもないんだけど…」それらを並べて、一応つながって見えるようにしたものを「コンセプト」と呼んでみたりするのですが、それだけではあまり役に立ちません。感覚を射抜くことばを見つけよ。そうすれば、掴みかかっていることが確かなものになる。

山中俊治の「デザインの骨格」

この「感覚を射抜くことば」を色々なところから見つける。辞書を引いたりしながら、言葉の本来の意味を調べながら、命名をしてもよい。学術的な言葉を引用してもいいし、古代の言葉を引用しても良いし、どこかの国の言葉を使っても良い。あるいは、全く聞いたことのない言葉を自分で作って、その概念の名称としても良いかもしれない。

他にも色々なパターンがありうると思う。例えば、別なものにたとえて語ってみるとか、詩で振り返ってみるとか、あるいはラップで語るとか。もしくは言葉ではなく絵で描くとかもあり得る。例えば、四コマ漫画で描くという方法もある。川崎 昌平さんの「労働者のための漫画の描き方教室」なんかは非需要に興味深い。

これらについては、次の機会に書いてみたい。