デザインの研究の難しさの1つは、自分がおこなったデザインによって、どのように人々や社会の関係性が変わったのか、その全体を記述することだろう。

このような問題について、函館未来大の原田泰さんや横溝賢さんらが中心になりデザイン学会で議論を深めている。

例えば、こんな研究会を開催している。

「デザイン研究の記述」研究会を開催

「OS-B デザイン研究における記述方法としての視覚化」 開催報告

セッション概要にはこのように述べられている。

従来の自然科学的研究スタイルを踏襲するだけでは、デザイン領域ならではの研究方法や成果の提示方法としてはまだ不十分

ユーザーに対する研究ほどにデザイナーの営みに対する研究が進んでいるとは言い難い

フィールドワークや一人称研究のような、活動に関わる人々=当事者に焦点を当てた研究との対比から、デザインならではの記述方法を炙り出したい。

また、関連した研究としては、1993 年にフレイリングによって提唱されたResearch through Design : デザイン実践としての研究(以下、RtD)がある。

RtDを端的にいえば、デザインを通じたリサーチであり、デザイン実践と理論を行き来する研究手法だ。慶應大学の水野大二郎さんがRtDの特質や発展をこちらで説明されているのだが、CHIの研究者ウィリアム・ ゲイバーを引用しRtDの特徴を以下のようにまとめている。

デザイン学を科学と同等に扱うことが評価基準の違いから困難である。

科学的な分析に基づき一般化、標準化、理論化に向かうので はなく、特殊化、多様化へ、そして独創的な概念に基づく人工物の生成へ向かうことがデザイン学独自の知の貢献である。

デザイン学が創造的飛躍を要請する生成的学問分野(generative discipline)として認知される 必要があることを一貫してゲイバーは指摘する。

RtD における記述とは、デザインされた人工物の注釈(annotation)として、作品集(portfolio)の中に位置付けるのが妥当ではない かと提案する。

水野大二郎 (2017)「意地悪な問題」から「複雑な社会・技術的

問題」へ移行するデザイン学の研究、教育動向に関する考察

そして、デザインの研究、特に卒業研究・制作を指導しようとした時に、これらの問題定義は重要な指摘となる。

なぜかというと、デザインの研究は、自然科学、社会科学、人文科学のどこかの一研究手法を真似て「科学的」なフリをしてしまうところや、むしろ逆に「述べることを放棄する」といった極端な終わり方をしてしまうことがあるからだ。

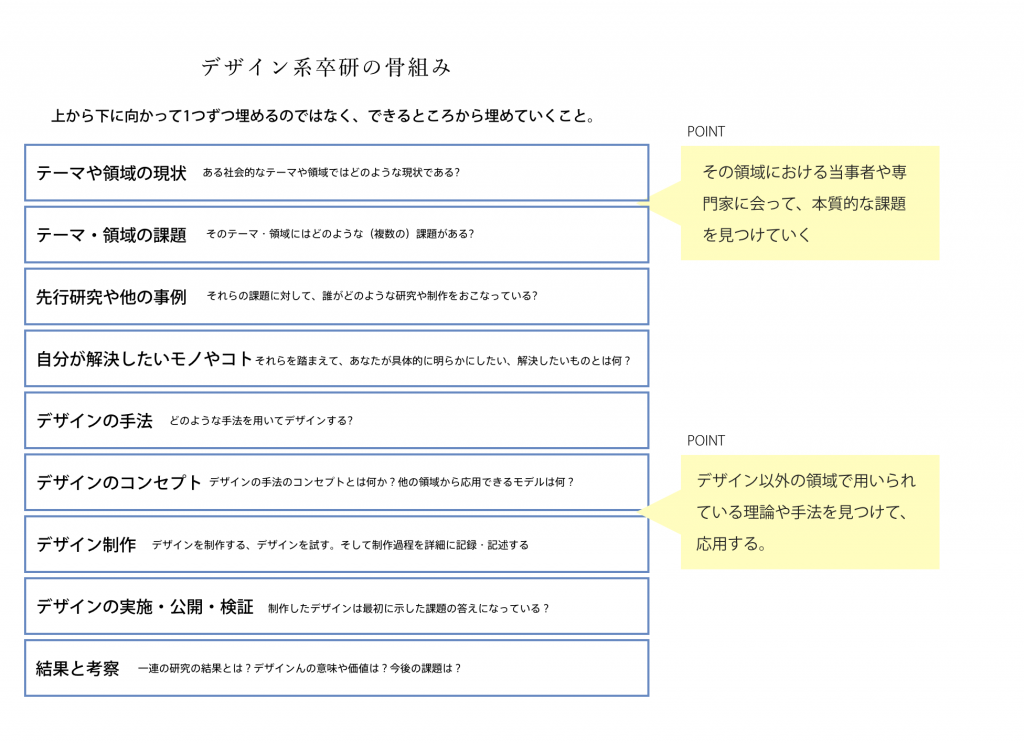

僕は昨年、デザインの卒業研究のためのまとめを作った。大まかにいえば、<ある領域の現状を述べる> <課題を明らかにする> <デザインの手法をのべる> <デザインコンセプトを述べる> <デザインの仕方を述べる> <評価を述べる>という、学術研究の「型」を引用し、デザインを研究していくという(至極当たり前の)ものだ。でもこれにはちょっと問題があったのかもしれない。

学生には、どこから書いても良いと言っていたのだけど、縦に並んでいるからか、領域や課題選びから初めてしまうことがある。そうすること、なぜか手が止まってしまう人もいる。

課題を見つけて、先行研究を調べて、自分にしかできないことを…と考えると、不思議と何も創れなくなってしまうことがある。それはまるで、自転車に初めて乗る時に、ペダルの漕ぎ方を知識として知りすぎると漕ぎ出せなくなってしまうのと似ているのかもしれない。漕ぎ出すのに必要なのは勇気だ。デザインにもそう似たようなことがよくある。もう少し、内発的に「創る」ことそのものを支えるための知として、「語る」ことができないか。

自分が主体となって創り、それを発表していくことには、他者からは想像できないほどにエネルギーが必要だ。そんな時は、創作の意味を言葉にし、対話的に創造することが求められるのではないか。

とは言え、アリバイ作りのような、押し付けがましい制作意図を述べるのは避けたい。むしろ、継続的で、探究的なデザインを実現するための語りを目指したい。

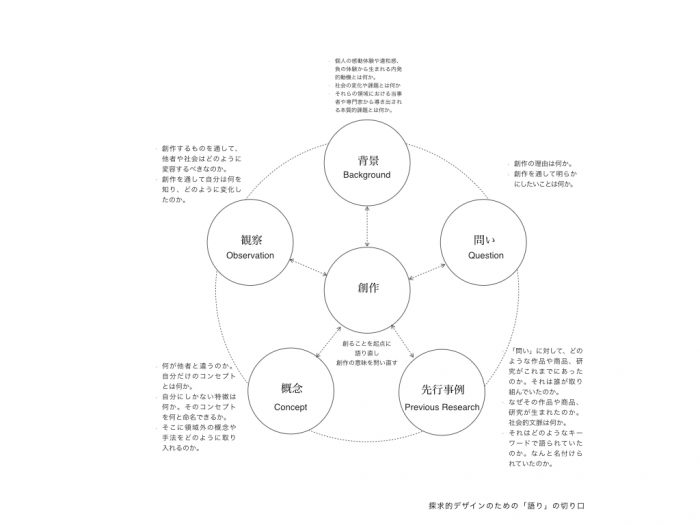

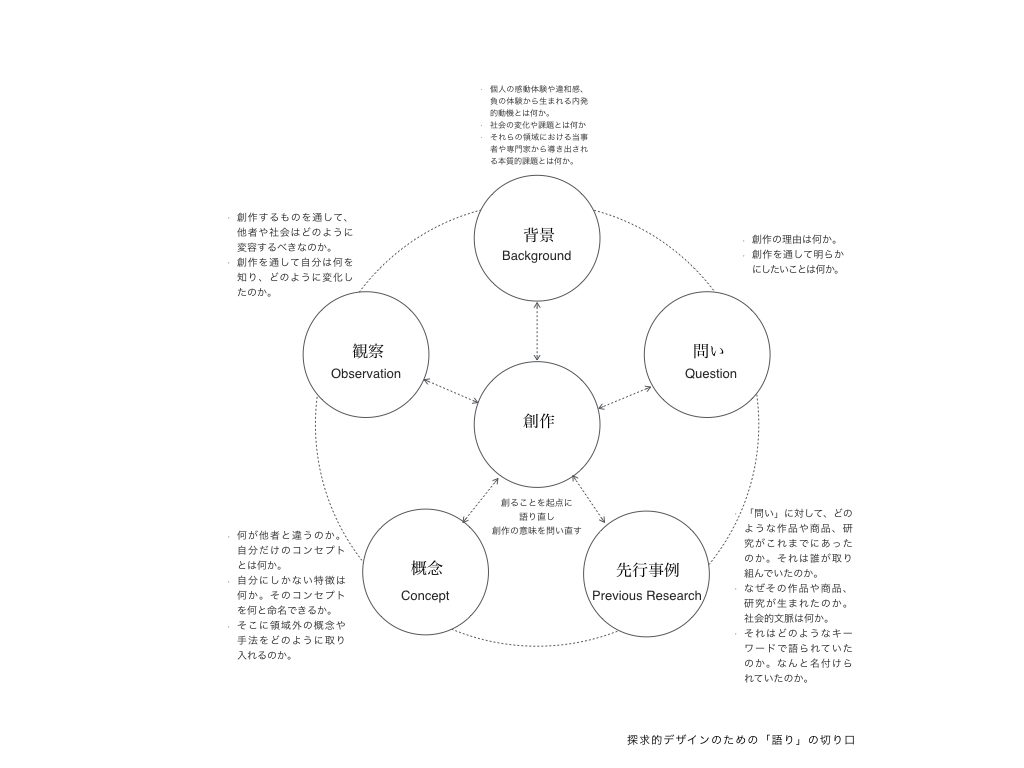

そこで、創ることを中心に据える探究的なデザインを目指して、図を作り直し、項目の内容を書き直した。

背景(Background)

- 個人の感動体験や違和感、負の体験から生まれる内発的動機とは何か。

- 社会の変化や課題とは何か。

- それらの領域における当事者や専門家から導き出される本質的課題とは何か。

問い(Question)

- 創作の理由は何か。

- 創作を通して明らかにしたいことは何か。

先行研究(Previous Research)

- 「問い」に対して、どのような作品や商品、研究がこれまでにあったのか。それは誰が取り組んでいたのか。

- なぜその作品や商品、研究が生まれたのか。社会的文脈は何か。

- それはどのようなキーワードで語られていたのか。なんと名付けられていたのか。

概念(Concept)

- 何が他者と違うのか。自分だけのコンセプトとは何か。

- 自分にしかない特徴は何か。そのコンセプトを何と命名できるか。

- そこに領域外の概念や手法をどのように取り入れるのか。

観察(Observation)

- 創作するものを通して、他者や社会はどのように変容したのか。

- 創作を通して自分は何を知り、どのように変化したのか。

これらを、順番を気にせず、言葉にできるところから記述していく。大切なのは、語ってから創るのではなく、創りながら語るということだ。往復だ。創ることは語ること以上に多くの意味を含んでいる。その意味を「それっぽく」見える言葉ではなく、自分の言葉で豊かに語ることが求められる。

ではどう語っていくのか、デザインの研究を考えるその2 /「創る」を「語る」ことの難しさ で、もう少し詳細に述べてみた