この原稿はVivivit社主催で行われたイベント「BIBLIO.vol2 クリエイティブ教育プレゼン」で講演させていただいた「デザインの実践がもたらす全体性の察知」の内容を一部修正したものです。

創造力と想像力

松岡 由幸さん(慶應義塾大学)が、Designシンポジウム2019 *1 でこのような話をされていた。松岡さんは働き始めてまもない頃に、本州と四国を繋ぐ巨大な橋を立てるプロジェクトに関わった。松岡さんは、徹底的に調査し分厚い調査書を作ったという。

その報告書は、クライアントからは評価を受けたが、ある部分の不足の指摘をされて「ハッ」とさせられたという。それは、橋をかけることで仕事を失う人、つまり船の行き来が減ることによって生まれる負の影響について書いていないということだった。

この問題を、松岡さんは「創造力」と「想像力」と表現し、デザインには、何かを創りあげる力と同時に、それが社会にあるいは地球に対してどのような影響を及ぼすか想像する力も求められると述べられた。

僕のハッとさせられた話。僕は研究者同士の連携を促すワークショップのデザインを研究している。それを、須永 剛司さん(当時、東京藝術大学)にご報告した。そうすると、須永さんは「へぇすごいね。でもそれってどう連携したの?そもそも連携って何?研究者に何が起こっているの?」と笑顔で質問された。

僕はうまく返答ができなかった。ワークショップのアウトプットやアンケート結果が出ていれば、うまくいっていると思っていた。しかし、ワークショップのようなコトのデザインは他者の考えや意思決定に関与している。そこにどのような影響を与えて”しまって”いるのか、丁寧にわかっていきたいと思うようになった。

僕自身がそうだから思ってしまうのかもしれないが、芸術やデザインを学ぶ学生は、創ることに熱心であっても、創った後にそれがどう影響を及ぼしているのか、その詳細や全体性を明確化することが得意だとは思いにくい。

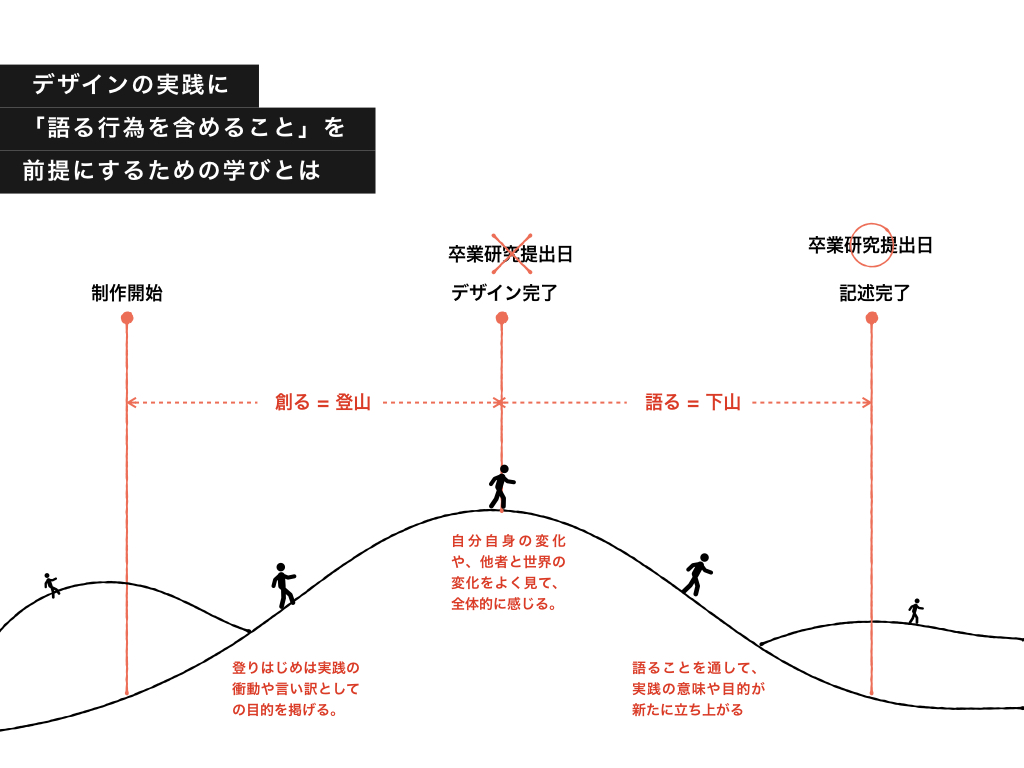

事実、卒業制作の多くは、作品完成のタイミングが卒業研究の提出日だ。もし、サイドペーパーの提出が課せられていて評価や考察のステップがあったとしても、申し訳程度のアンケートや、「感じていただければ幸いです」という類の作者の願いを書くので精一杯な状況も少なくはない。

アートやデザインの領域では、定期的に(作者が意図しなかったであろう)炎上騒ぎが起こる。これは、芸術やデザインの領域特有の、人を「アッ」と言わすモノを創ることを最終目標とする学びの結果だと言ってしまうのは乱暴だろうか。

デザインの実践がもたらす変容をどう捉えて行けばいいのだろう。

デザインの実践によって自分はどう変容したのか

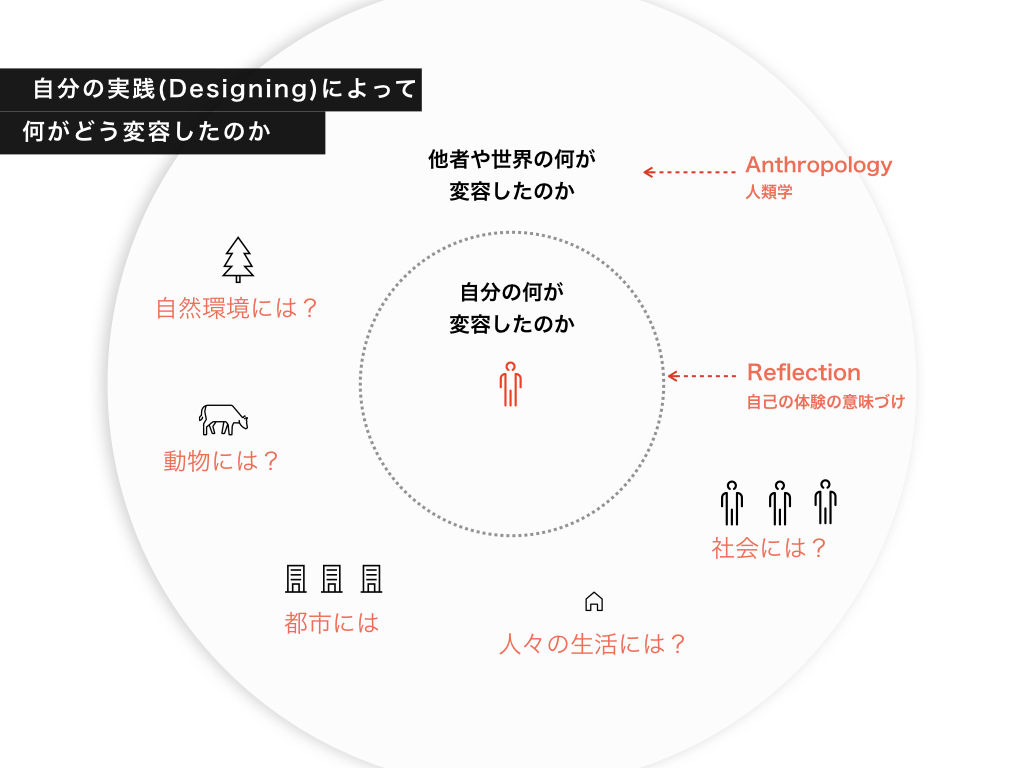

まず、デザインの実践によって、自分がどう「変わったのか」そして、自分が何を「わかったのか」。経験の意味づけとも言われるリフレクションは、それを明らかにしていくときに参考になる。

これまで、デザインのリフレクションをテーマとした授業や、感想以上研究未満というWSなどを通して、実践を見なおし、語るための機会を作ってきた。

また、自分のデザインのコンセプトに名前をつけること、創ることを起点に多元的に語る方法など、デザイン実践の記述方法を模索してきた。

デザインの実践によって

他者や社会はどう変容したのか

他方で、デザインの実践は、自分の変化だけでなく、他者や社会の変容を生み出していく。それは、デザインを「作品=モノ」としてではなく「実践=コト」として捉えた時に、より明確に認識するべきものとなる。しかし、それはなかなか難しい。

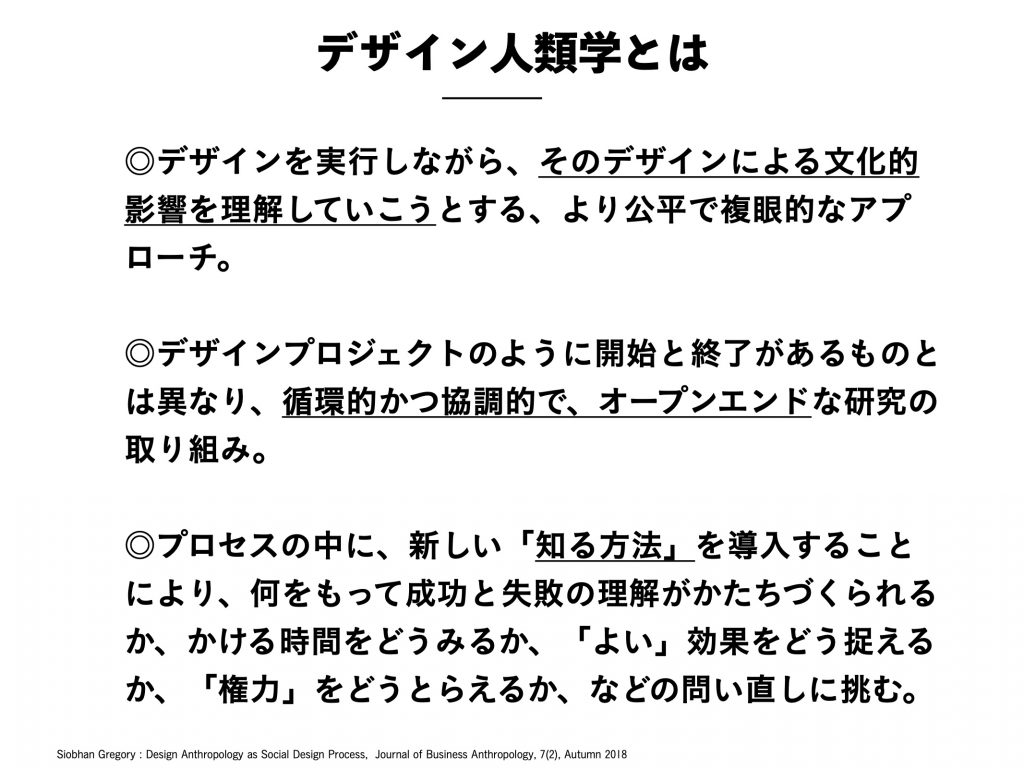

その時に、お聞きしたのが上平 崇仁さん(専修大学)の「デザインの学びからみたデザイン人類学の可能性」に関する講演だった。詳しくは上平さんのブログで資料が公開されているのでそれをご参照いただきたい。

前述のスライドの中で上平さんが要約されたデザイン人類学の定義がわかりやすいと思う。人類学や民族学すら理解が追いついていない自分には、その全容がまだ理解できていないのだけど、面白いと思ったポイントは、何かを「創る」ために、つまり課題やニーズを見つけるために行うのではなく、何かを「創った」ことによって何が起こったのかを全体的に知るために行うということだ。

デザインの領域では、エスノグラフィック・リサーチ(民族誌的調査)を応用した調査が多用される。その多くは、何かの商品やサービスを生み出すため、つまりニーズを理解することに用いられる。例えば、ある生活用品をデザインするのであれば、購入者である主婦の生活の様子を観察し、課題を見つけ、そこに必要なものを見つけてデザインしていくということである。これはとても大切な行為だ。

一方で、デザイン人類学とは、創っている時に、あるいは創った後に何が起こったのかを全体的に知ろうとする方法だ。それは、ある一定の場所だけでなく地域や地球を対象とする空間超越的な視点や、50年100年後の世界を考える、時間超越的な視点を含んでいる。

当然それは、デザインの仮説検証のためのアンケートでもないし、自分のデザインの正当性を確認する調査ではない。むしろ、デザインの実践によって何を変容(させてしまった)のかを継続的に発見していく探求行為だ。

このように、自分の変容と、他者や世界の変容を見つける際に、前者をリフレクションに後者に人類学の知見をヒントに実践できるのではないか?と考えた。

創る=登山 語る=下山

では、そのような自分のデザインの実践がもたらした全体性を理解するための学びはどうあれば良いのだろうか。卒業研究の一連の過程を山登りに見立ててみよう。着想から完成・提出に至るまでの過程は、山頂に到着するまでの「登山」だ。

しかし、山登りは山頂にのぼった後に下山が必要となる。つまり卒業制作の完成を卒業研究の提出日とするのではなく、完成した後に何が起こったのをわかって語っていく過程、つまり「下山」を含めて卒業研究としてはどうかと考えた。

山に登る目的は人それぞれのように、卒業研究も、作りたいから作るという人、ある種の社会的な目的性を掲げる人、先生に言われて仕方なしにやる人もいる。しかし、登りきって見渡してみると、360度に景色が広がる。それらを見ながら、そこで登る前の動機とは異なる目的や意味が発見されていく。

学生の卒業研究で目指した

デザインの知の記述

聴いて語る

今年の卒業研究をした安田浩一郎さんのエピソードを紹介しようと思う。ことの始まりは、町田市にあるしぜんの国保育園から僕の研究室にきたご相談だった。保育園のスタッフが集まる会議をより創造的で対話的にして欲しいという。

ミミクリでワークショップデザインの仕事に関わっていた4年生の安田さんと、同じく4年生の島谷さんが、そのプロジェクトに参加することになった。彼は週に1度インターンとして保育士のサポートスタッフとして働き始め、フィールドワークを始めた。

しかし、彼はなかなか解決策となるような対話のデザインを実践しなかった。僕はその状況を「考え始めると手が動かないパターン」だと誤認し、「ダイアローグのためのカードゲームを創った方が良いのではないか」など、積極的に助言をしていた。

しかし、彼はどうも納得できないような顔であった。最初の訪問からすでに6か月が経過していた。彼は、フィールドワークを通して、保育士は忙しすぎて、ランチや飲み会など雑談する時間すらない状況だと知った。

そこで、彼は保育士同士のためのオリジナルの交換ノート「内輪帳」を作成し、保育士に使ってもらった。

そのノートはにいくつかのお題が書いてあり、保育士はそこに自由に書き込み、次の保育士に回すという使い方をする。子供の頃にやったような極めてシンプルなコミュニケーションだ。

彼は保育士が書き込んだノートをよく観察した。そこには、保育士が話題になる何かを書き込んでいる、つまり、コミュニケーションの小さなタネを仕込んでいたことを発見した。

そして、保育士に対してノートは何をもたらしたのかを聞くためにインタビューをした。

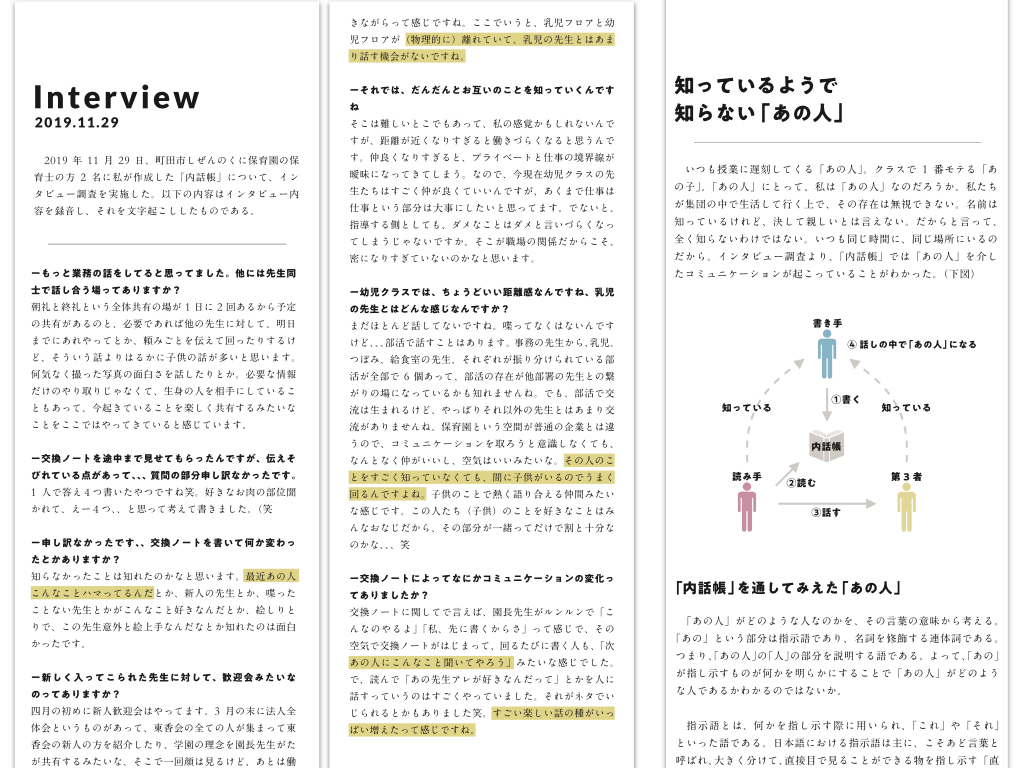

そのインタビューの中で見つけたのが「あの人」というキーワードの出現だった。ある組織の中で、苗字くらいなら知っているけど、ほとんど話したことのない人を、「あの人」と言う。彼は、保育士がノートの書き込みを見た後に、保育士同士の会話の中で「あの人」として出現する現象が生み出されることを発見した。

なお、言語学の領域では、話し手に近いものは「これ」(コ系)、聞き手に近いものを「それ」(ソ系)といい、両者にとって共に距離のあるものは「あれ」(ア系)というようだ*2。対話のデザインの観点から見ても「あの人」や「あれ」は可能性のある概念だ。

交換ノートだけを見れば、卒業研究の審査会で教員から「で、君は何を創ったの?」と詰問されるようなデザインだ。しかし、彼はあえて対象への関与を最小化させ、そのもたらした全体性を察知しようとした。

ワークショップによってなんでも解決できると思っていた僕の方が間違っていたのだと最後に気がつかされたのだった。

自分で試して語る

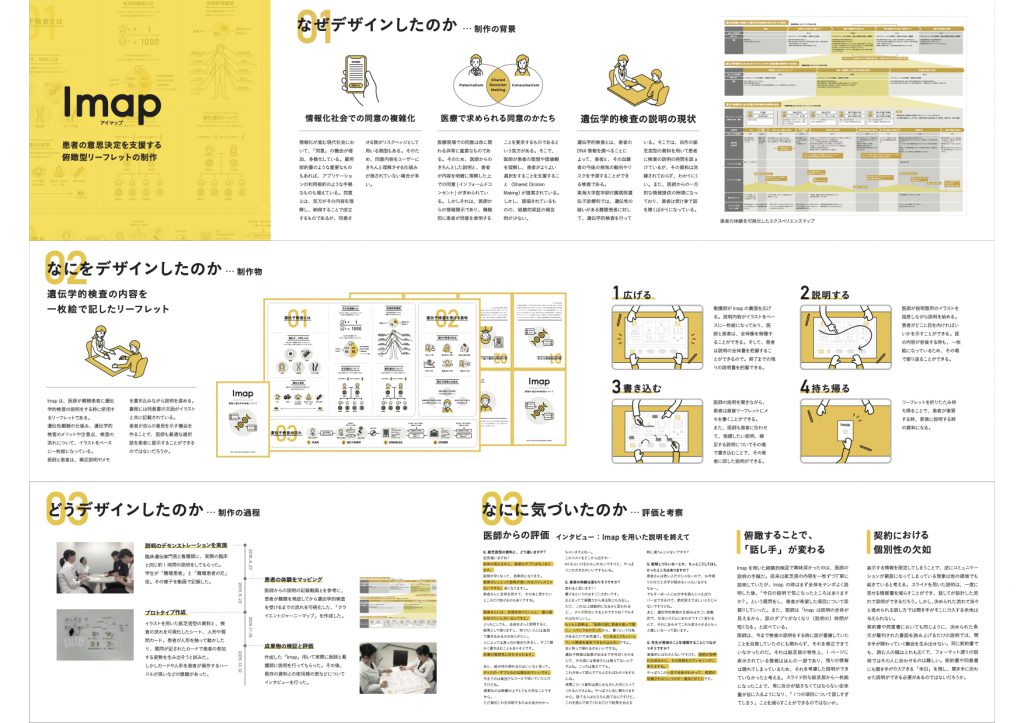

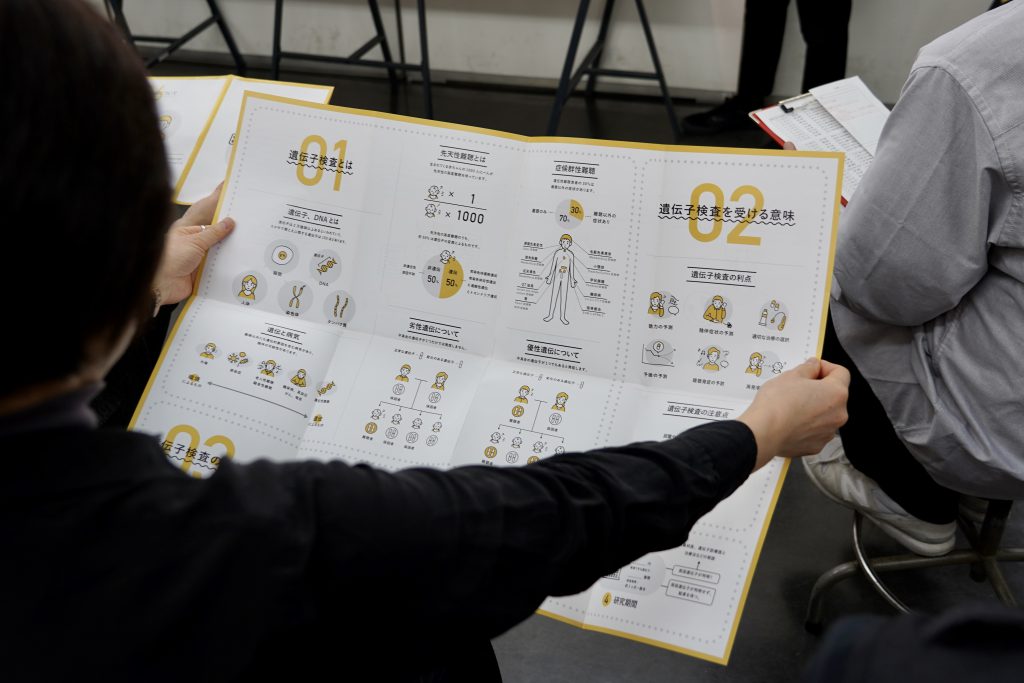

また、仙田真郷さんは、「患者の意思決定を支援する俯瞰型リーフレットの制作」という研究題目で、医療の現場で行われる同意(インフォームド・コンセント)のデザインをした。

彼がフィールドにしたのは遺伝学的検査をおこなっている東海大学の医学部の遺伝子診療科だ。遺伝学的検査では、患者がその検査の内容をよく理解することが求められるため、医師を含めた医療スタッフが詳しく説明する機会が設けられている。しかし、その説明方法はパワーポイントで作られた資料を紙芝居的に進めるもので、課題があった。

そこで、仙田さんは医師が短時間で説明すると同時に、患者が能動的に関与していく説明方法として大きなリーフレット型の資料を作成した。医師が指さししながら説明したり、患者がそこに書き加えられるようになっている。

当然、医師や医療スタッフにも試してもらいインタビューや評価を実施している。ただ、それだけでなく、彼自身が医師を演じ、自ら他者に説明することで、従来の説明方法と何が違い、どのような変化があったのかを自分自身が一人称的に発見すると言う方法を試した。

紙芝居のように物語の展開が決まっているものに比べて、話す内容の全体像を大きな紙面を使って見せることで、話し手が聞き手の状況に応じて話の展開を調整することができる。さらに、聞き手が、指さしをしながら話し手の会話に介入し相互的な説明を可能にするという変化だった。

誰かが利用することを想定したデザインにおいて、自分自身が試し自分自身が一人称的に語っても、客観的でないから駄目だ、と思う人も多い。しかし、自らが試し自らが語らないと発見できないことも多いのではないだろうか。

対談して語る

前述の安田さんや仙田さんような当事者と深く関わるデザインもあれば、当事者との関わりが少なく、作品性を重視した研究も多い。そのような学生も、下山=語るステップにチャレンジした。

そこで試したのは、対談と文字起こしというシンプルな方法だった。ある程度作品が完成したら、それを誰かに見せ、対談し、その内容を文字起こしをして、作品の一部として追加する方法だ。

例えば、思い出の残し方をテーマに本を作った高橋杏果さん。高橋さんは、旅行や飲み会など、楽しいできごとがあった後に、撮った写真を印刷し(スマホの写真やインスタのストーリーのスクショまで..)、それらを自分の日記に貼り付けて、感想文を書いたり装飾しながら思い出を噛み締める(振り返る)ということをしている。

本人にとって当たり前であったその日記制作方法が、他人から見て「凄すぎる!」ということで自分の日記制作方法を紹介する本を作ったのだった。

高橋さんは最後に、スマホも使っていなかった祖母にインタビューしたり、同じようなことをしている稀有な?友達と対談し、その内容を文字起こししながら、その自分の実践の意味を語りなおしている。

このように、当事者へのインタビューや、自分で試して自分で語る、他者との対談など、多様な方法を用いて、自分のデザインの実践を語る大きな機会となることがわかった。

他にも、これは私自身が試していることだが、自分のワークショップの様子を撮影し、参加者の表情やジェスチャー、そして私自身の行為などを丁寧に分析する、ビデオ・エスノグラフィーなどの方法を用いて発見していく方法もある。

記事のタイトルにある「デザインがもたらした全体性」と言うには、少し大袈裟なことではあるかもしれないが、多様なアプローチを用いながら、もたらされた全体性を察知しようとする姿勢が大切だと思っている。

注

(1) 松岡 由幸 「デザインとデザイン科学,その文脈と展望」デザインシンポジウム2019 基調講演より

(2) 高橋 太郎, 鈴木 美都代(1982)「コ・ソ・アの指示領域について」国立国語研究所報告 ; 71, pp.1-44

謝辞

文中にて引用させていただいた松岡 由幸さん(慶應義塾大学)、研究の助言をいただいた須永剛司さん(函館未来大学)、リフレクションやデザイン人類学などのデザインが必要とする知見をいつも教えてくださる上平崇仁さん(専修大学) 、学生の安田さんの卒業研究のフィールドを提供していただいた齋藤 紘良さん、齋藤 美和さん(しぜんの国保育園)、学生の仙田さんの卒業研究にご協力いただいた大貫 優子さん、森屋 宏美さん(東海大学医学部付属病院遺伝子診療科)

最後に、全員の取り組みをここでは紹介できませんでしたが、卒業研究で一緒に歩んできた石田摘さん、大澤 紗英さん、森田 里奈さん、島谷 純奈さん、仙田 真郷さん、高橋 杏果さん、野津 美梨加さん、町屋 健斗さん、安田 浩一郎さん(富田卒研ゼミ)に感謝いたします。